書式を整える

■◇■文字の多い文書・少ない文書

文書は、メモとは違う

自分が作成した文書は、自分以外の誰かが見る ことが前提である

そこで、見やすさ、分かりやすさ、読みやすさ などが重要になる

基本的に、文字の少ない文書と文字の多い文書とでは、レイアウトが違う

それぞれの文書の目的の違いによって、その目的を達成するために適したレイアウトが用いられる

作成する文書の目的を考えると、文書はおおきく、3つのグループに分けられ、

それぞれ、作成するときの基本的な構成が異なっている

いろいろな文書とその役割 を読み、確認しておこう

ここでは、

・文字が少なく、パッと見て一目でわかるような書類

・じっくり読んで、理解・納得してもらう書類

について、基本的な書類作成技法(書式)をまとめておく

■◇■文字の少ない文書

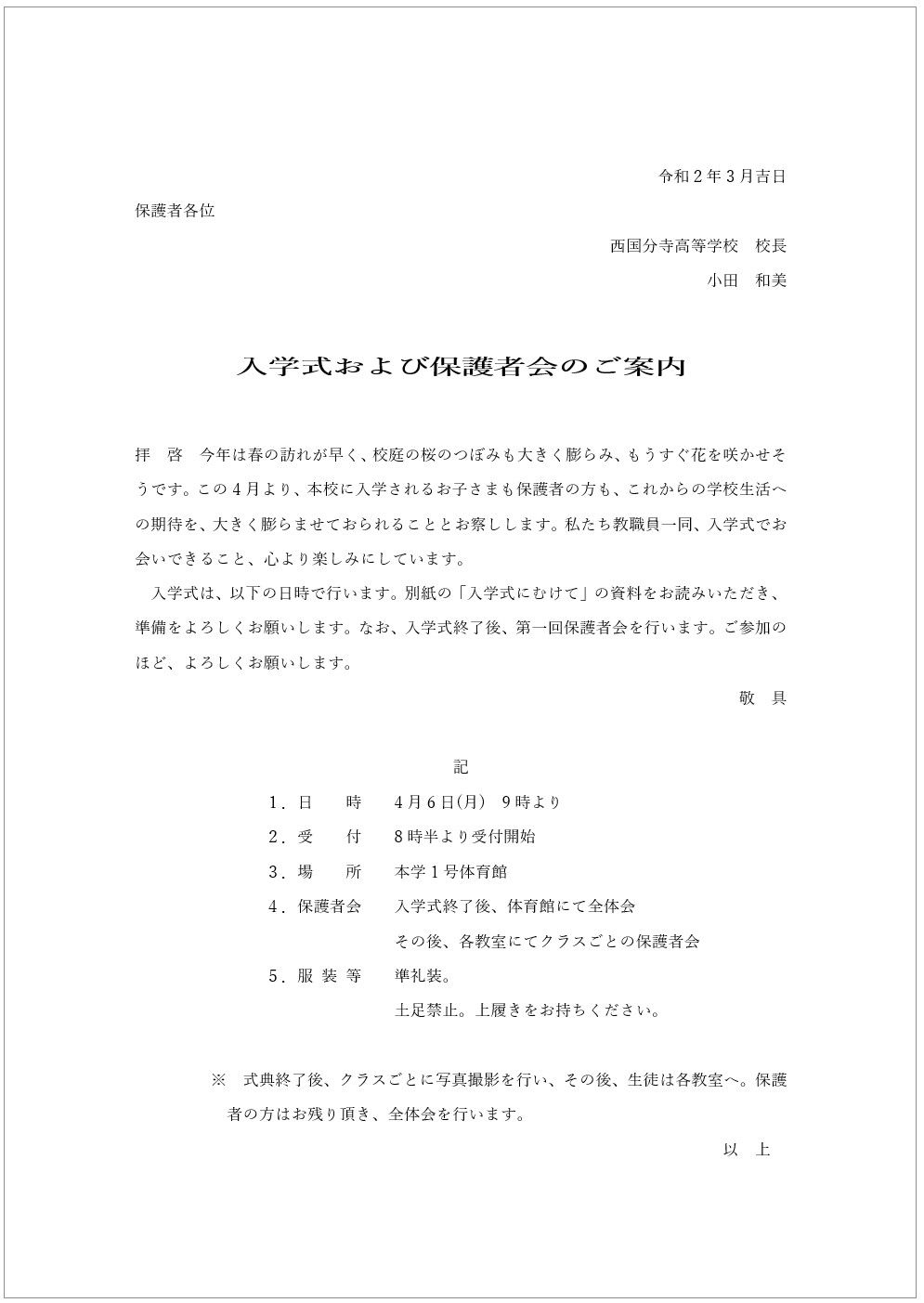

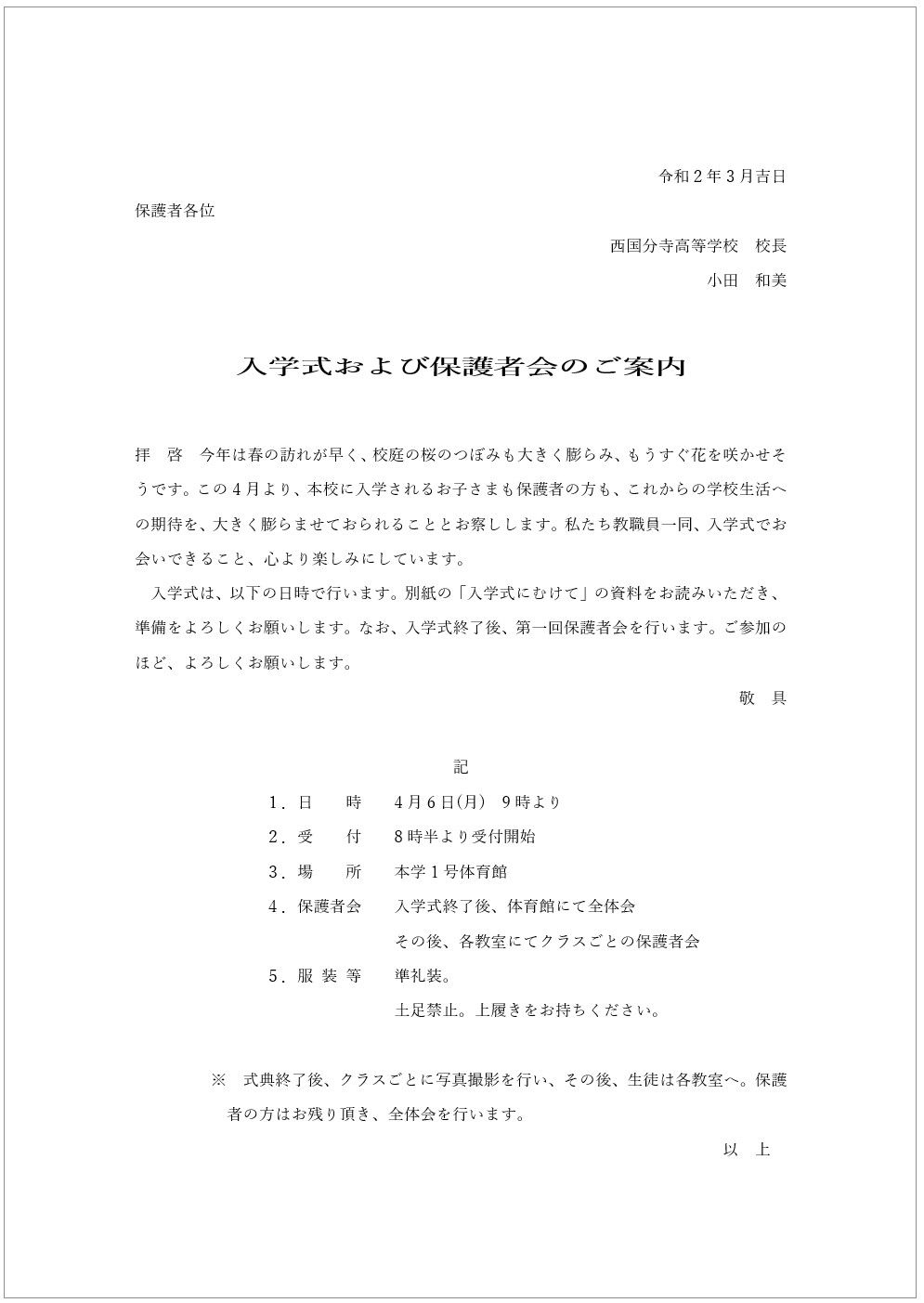

俗に、ビジネス文書 と呼ばれる書類がある(右図)

決まった形式で、必要な情報がレイアウトされている

文字の量は少なく、ザッと読むと、内容が伝わる

紙、1枚に、バランスよく収めるのがセミプロの技である

小学校から高校まで、学校からもらったお便りの多くは、この形式で作成されていたはずだ

社会の基本的習慣として、形式が定着している

もちろん、企業内、企業外へ配布される印刷物の多くも、この形式で作成される

どのような書類も、内容がきちんと書かれていることは、前提である

しかし、同じような内容でも、

見たときの印象で、その書類全体の受け取られ方が違ってくる

・見やすい(見る気を起させる)

ことは、

・わかりやすい(書類の意図が正確に相手に伝わる)

ことにつながる、大切な要素である

少ない文字数で、ある内容を伝達する 作業は、

日常生活でもビジネス上でも、しばしば行われる

習慣的に、見やすくわかりやすい形式が整えられてきた

いまでは、定形式として、定着し、多くの人がその形式になじんでいる

逆に、その形式に添っていない文書は、読みにくいし、伝わりにくい

ローマは一日してならず

郷に入れば郷に従え

Do in Rome as Romans do〜!

基本レイアウトについて、押さえておきたい人は、ビジネス文書の基本 を、ゲットし、

ビジネス文書についてすこし詳しく学習する人は、ビジネス文書 をよんでおこう

■◇■文字の多い文書

ビジネス文書のような文字の少ない書類と、レポート、企画書、論文のような文字の多い文書とでは、

書式が、基本的に違う

ビジネス文書のような文字が少ない書類は、『パッと見て、すぐわかる!』ことが、大切であるが、

レポート・企画書・論文などの文字の多い文書は、『読んで、理解・納得させる』ことが大切である

伝えたい内容を整理し、わかりやすく伝わるよう

・簡潔 に表現する

・論理的 に記述する

・整理した結果を項目ごと にわけて記述する

などの工夫が行われる

◆余白と行数

書式としての基本的な違いは、余白 と 行数 である

これは、書類としての、見やすさ に大きくかかわる

ワードを立ち上げたとき、最初に表示される紙の余白を見てみよう

ワードを立ち上げたとき、最初に表示される紙の余白を見てみよう

上 35mm 、左右下 30mm になっている

これが、ビジネス文書の余白の目安である。

※ ワードは、「マイクロソフトオフィス」というシリーズの中のソフトである

ビジネス利用を意識して、開発されている

もし、ビジネス文書の上下左右の余白がもっと少なかったら、どうなるだろうか?

少ない文字が、もっとバラバラに散在することになり、美しくない

ビジネス文書のような、文字の少ない書類は、余白を多めにとる

行数は、紙面全体にバランスよく文字が並ぶよう、調整する

それに対し、文字数の多い文書では、余白は少なめにする

一ページに入れる行数は、多くとる

文字数が多いほど、一枚の紙に文字を多く詰め込んだ方が、美しく見やすい書類になる

文字の多い書類の場合、余白の標準の目安は、

上 30mm 、左右下 25mm にするとよい

この状態で、一ページに、43〜45行程度の行数に、設定する

文字の量や、紙の枚数に応じて、数mm 加減してもよいが、

左右下を、20mmより少なくすると、メモ書きのようになり、書類としては見た目が悪くなる

気づいた人もいるだろう

左右下 は同じ幅にとり、上はそれより少し(5mm)多くする

左右下と上の余白を、同じ幅にすると、首がつかえたような(天井が低くて首がおれたような)感覚になる

ちょっとしたバランスが、文書を美しく見せたり、見づらくしたりする

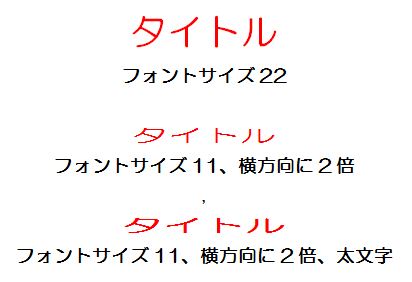

◆タイトル

◆タイトル

ビジネス文書同様、一般の文書でも、タイトルはセンタリングすることが多い

そして、すこし目立たせる

しかし、ビジネス文書のように、フォントのサイズを大きくすることはあまりしない

フォントサイズを大きくすると、ページ内の行数が変わってしまう(減る)

そこで、フォントサイズは11ポイント程度にしておき、

拡張書式を使って、横方向にだけ引き延ばす

文字を太くすることも、よく行われる

高齢者用に配布する書類など、大きい文字を使う必要がある場合を除き、

通常、本文のフォントのサイズは、10.5ポイントにする

◆見やすい改行

◆見やすい改行

文字が連続して並んでいると、見づらい

そこで、項目と項目の間、あるいは段落ごとに、1行あける

急に、見やすくなる

2行は、あけない

2行以上あけると、紙の無駄使いのような印象を与える

◆頭出し

内容の書き出しの位置(頭出し)は、その項目の書き出しより、一文字分、内側に入れる

二文字分は、入れない

内容の中に、別の内容が入るときは、さらに、一文字分、内側に入れる

◆最後のページ

文字の多い書類は、複数枚になることが多い

その時、最後のページは、半分以上は使われているようにする

最後のページが「数行しかない」というのは、紙の無駄使いになる

そういう場合は、一枚、用紙を減らす

この調整のために、余白をすこし変更したり、

行数や文字数の設定を少し変えたりする

■◇■書類に図表などを入れる

書類に、図表や画像を入れることがある

図も表も画像も、コンピュータ内部では、イメージ(image)として扱われる

コンピュータにとって、扱う相手は 文字・数値 か イメージ かのどちらかである

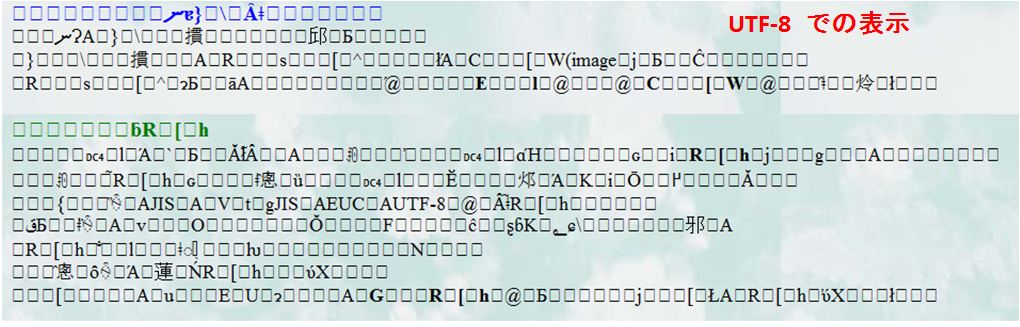

◆文字とコード

文字や数値は、形としてではなく、それぞれの文字や数値に対応する番号(コード)を使い、処理する

それぞれのコード番号がどのような文字や数値を意味するかは、規格で決められている

日本語の場合、JIS、シフトJIS、EUC、UTF-8 などのコードがある

日本語の場合、JIS、シフトJIS、EUC、UTF-8 などのコードがある

ほとんどの場合、プログラム側で自動認識して画面に適切に表示されるが、

コードの数値を読み違えると文字化けを起こす

※そのような場合は、手動でコードを変更する

メーラや、ブラウザにある、エンコード というメニューで、コードの変更ができる

◆書類にイメージを入れる

文書に、インターネット上で見つけた画像や、自分で撮影した写真、描いた絵などの画像を入れることができる

それぞれ、画像ファイルに一度保存し、そのファイルを書類に読み込む(挿入する)

基本的な操作については、画像の扱い(基本) を見ておこう

◆書類に図・表を入れる

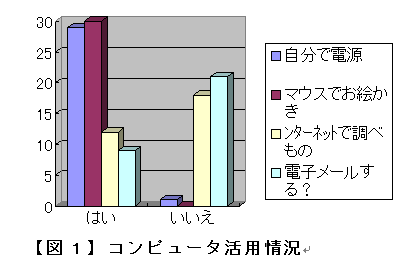

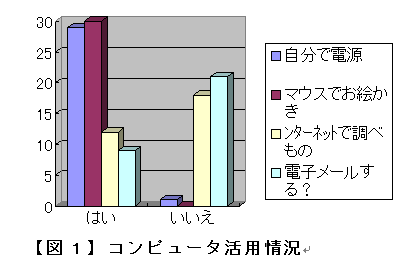

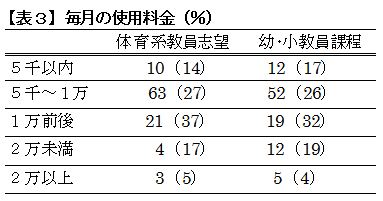

レポートや論文を書く場合には、文書の中に、その論拠となるデータやグラフを、図・表にして挿入することになる

必要以上に大きい図・表は、論文の枚数稼ぎとして、マイナス評価につながる

見やすく適切な大きさの図・表を入れるようにする

ある程度以上、大きくなった場合は、センタリングして、左右に文字は入れない

通常の大きさの図・表の場合は、画像の扱いと同様、紙面の右側に図・表をレイアウトし、

その左側には、文字を入力していく

その際、図や票の通し番号と、説明を入れる

【図1】@@@@@@@@@@

(表1)@@@@@@@@@

という具合である

説明には、図・表のタイトルのほか、出典やデータの年度などを明示しておく

説明には、図・表のタイトルのほか、出典やデータの年度などを明示しておく

図のタイトルは、図の下側にレイアウトし、

表のタイトルは、表の上側にレイアウトする

◆見やすい改行

◆見やすい改行